ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি ।। ভারত–রাশিয়া থেকে ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা অক্ষের এই রূপান্তর আসলে ভারতের ভূরাজনৈতিক অভিযোজনের প্রতিফলন

রুহুল কুদ্দুস টিটো

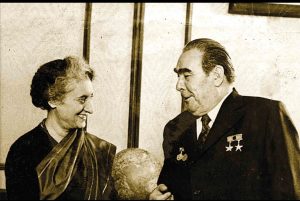

ভারত রাশিয়ার সাথে ১৯৭১ যে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিল ২০ বছরের জন্য এবার ২০২৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি ১০ বছরের জন্য স্বাক্ষর করেছে ।

ভারত–রাশিয়া থেকে ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা অক্ষের এই রূপান্তর আসলে ভারতের ভূরাজনৈতিক অভিযোজনের প্রতিফলন।

ভারত আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে পরবর্তী ১০ বছর ধরে প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা চালানোর জন্য একটি চুক্তি সই করেছে।

কুয়ালালামপুরে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিষয়ক সচিব পিট হেগসেথ আর ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের মধ্যে এক বৈঠকের পর এই চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

দুটি দেশের মধ্যে এই চুক্তি যেমন “সহযোগিতা, তথ্য আদান-প্রদান আর কারিগরি সহযোগিতা” বৃদ্ধি করবে, তেমনই “আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আর প্রতিরোধ” গড়ে তুলবে বলেও নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন মি. হেগসেথ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার ফলে দুটি দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা তৈরিই হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে তারা যখন বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার পথে এগোচ্ছে, তার মধ্যেই এই প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো।

অংশীদারিত্বের নতুন দশক’

ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতার বৃহত্তর পরিসরের সবকিছুকেই এই চুক্তিটি নীতি নির্দেশনা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।রাজনাথ সিং তার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, “কৌশলগত দিক থেকে আমরা যেভাবে আরও বেশি করে কাছাকাছি আসছি, তারই ইঙ্গিত এই চুক্তি। অংশীদারিত্বের এক নতুন দশক শুরু হলো।

“আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রতিরক্ষা খাত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে থাকবে। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে যাতে একটি উন্মুক্ত, স্বচ্ছ এবং নিয়মনীতি মেনে চলা এলাকা হিসাবে নিশ্চিত করা যায়, তার জন্য আমাদের অংশীদারিত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ।”

‘আগেই হওয়ার কথা ছিল চুক্তি’

থিংক ট্যাংক ‘ইউরেশিয়া গ্রুপ’-এর বিশ্লেষক প্রমিত পাল চৌধুরীর মতে, এই চুক্তিটি জুলাই-অগাস্ট মাসেই সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তবে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ সমাপ্ত করা নিয়ে মি. ট্রাম্পের একের পর এক মন্তব্যের কারণে ভারত বিরক্ত হওয়াতেই দেরি হয়েছে।

মি. পাল চৌধুরি আরও বলছেন যে, “দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে আদান-প্রদান সহজতর করা, ভারত যাতে কারিগরি ক্ষেত্রে আরও প্রবেশাধিকার পায় এবং দুই দেশের সামরিক খাত যাতে এক সঙ্গে কাজ করতে পারে”, সেই উদ্দেশ্যে ভারত আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক চুক্তি রয়েছে, তাতে এটি সর্বশেষ সংযোজন।

“এই তিনটি বিষয়েই আরও সম্ভাবনা তৈরি হলো,” বলছেন মি. পাল চৌধুরি।ক্রমবর্ধমান সামরিক সহযোগিতা ভারত আর যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তার আলোচনার একটি বড়ো বিষয় ছিল সামরিক খাত।

মি. ট্রাম্প জানিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির পরিমাণ অনেক বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি করবে। তারই অংশ হিসাবে এফ-থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমান পেয়েছে দিল্লি।

তবে তার পর রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় কেনা তেলের ওপরে দিল্লির নির্ভরশীলতা আর মস্কোর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সামরিক সম্পর্ক ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে।

যদিও এখনও ভারতের কাছে অস্ত্র বিক্রয়কারীদের মধ্যে রাশিয়া একটা বড়ো জায়গা দখল করে আছে, তবে ভারতের সামরিক সরঞ্জাম আমদানি ক্রমশ কমছে, কারণ দিল্লি চাইছে তাদের অস্ত্রসম্ভারে বৈচিত্র্য আসুক আর দেশীয় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাক।

ভারত অবশ্য সম্প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে শক্তি ও সামরিক খাতে আমদানি আরও বাড়াতে ইচ্ছুক।

উল্লেখ্য যে,১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল একটি শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি, যা ৯ আগস্ট ১৯৭১ সালে স্বাক্ষরিত হয়। এই ২০ বছর মেয়াদী চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক সমর্থন লাভ করা। এই চুক্তিটি ভারতের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে শক্তিশালী করেছিল এবং যুদ্ধের সময় চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভারত–রাশিয়া থেকে ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা অক্ষ: ১৯৭১ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কৌশলগত রূপান্তর

১.দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে ভারত সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭১ সালে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত ‘শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি’ শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সূচনা নয়, বরং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির কৌশলগত রূপান্তরের প্রতীক ছিল। অর্ধশতাব্দী পরে, ২০২৫ সালে ভারত একই ধরনের কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের অবস্থানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে।

২. ১৯৭১ সালের ভারত–সোভিয়েত চুক্তির প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে। পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং চীনের সঙ্গে ভারতের ১৯৬২ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কৌশলগত অংশীদার খোঁজার প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল। চুক্তির ২০ বছরের মেয়াদে দুই দেশ প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ বা শত্রুতা সহায়তা করবে না এবং পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

চুক্তির প্রভাব ছিল গভীর — ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সহায়তা ভারতের জন্য একপ্রকার নিরাপত্তা-বেষ্টনী তৈরি করে। যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশের পরও ভারত দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়, মূলত মস্কোর সমর্থনের কারণে।

৩. ভারত–রাশিয়া সম্পর্কের বিবর্তন

সোভিয়েত পতনের পর ভারত–রাশিয়া সম্পর্ক নতুন বাস্তবতায় প্রবেশ করে। ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে রাশিয়া ভারতের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হিসেবে অবস্থান ধরে রাখে। তবে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, সরবরাহ বিলম্ব এবং রাশিয়ার চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সীমিত সহযোগিতা ভারতের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। ফলে ভারত ‘বহুমুখী অংশীদারিত্ব’-এর দিকে অগ্রসর হয়।

৪. ২০২৫ সালের ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা চুক্তি

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একটি নতুন দশবছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তি (Defence Framework Agreement) স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির লক্ষ্য হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা সহযোগিতা, উন্নত প্রযুক্তি বিনিময়, যৌথ প্রশিক্ষণ এবং গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান জোরদার করা। এটি ২০১৫ সালের প্রথম ফ্রেমওয়ার্কের নবায়ন হলেও, এর কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেশি — কারণ এটি QUAD এবং AUKUS জোটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে।

৫. ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ

ভারতের এই রূপান্তরের পেছনে কয়েকটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ:

• চীনের উত্থান এবং সীমান্ত সংঘাত (বিশেষ করে গালওয়ান সংঘর্ষের পর) ভারতকে নতুন কৌশলগত বন্ধুত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

• যুক্তরাষ্ট্র এখন ভারতকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের মূল অংশীদার হিসেবে দেখে।

• রাশিয়া–চীন ঘনিষ্ঠতা ভারতের জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।

• আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা ভারতের আত্মনির্ভরতা বাড়াতে সহায়ক।

৬. কৌশলগত চ্যালেঞ্জ

যদিও ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব গভীর হচ্ছে, তবু ভারত তার ঐতিহ্যগত ‘কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য’ বজায় রাখতে চায়। রাশিয়া ভারতের এখনও প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী, তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, চীন ভারতের সীমান্ত ও সমুদ্রপথে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছে — ফলে ভারতকে একাধিক ফ্রন্টে ভারসাম্য রাখতে হবে।

Indo‑Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation (১৯৭১) এবং অপর দিকে India‑US Defence Framework Agreement 2025

১. ১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত চুক্তি

৯ আগস্ট ১৯৭১ ই তারিখে India ও Soviet Union (ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে) “শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা” বিষয়ে একটি চুক্তি সই করে। চুক্তিতে ২০ বছরের মেয়াদ উল্লেখ ছিল।

এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নিরাপত্তা এবং ভারত–পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী করা। למשל, এই চুক্তি ভারতের জন্য একটা “রেপেলিং ব্যাকআপ” হিসেবে কাজ করেছিল।

চুক্তিতে বলা হয়েছে: এক দেশ যদি অন্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ বা হুমকির মুখে পড়ে তাহলে পরস্পরের পরামর্শ হবে এবং এক দেশ তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য করবে না যদি সে অন্য দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

এই চুক্তি একেবারে একটি সামরিক “মিত্রতা চুক্তি” নয় যার স্বয়ংক্রিয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়; তবে এটি একটি শক্ত সংকেত ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে রক্ষামূলক অবস্থা ধরে রাখবে।

মূল কারণগুলো

পাকিস্তান–চীন সম্মিলিত হুমকির প্রেক্ষাপটে (বিশেষত ১৯৬২ ও ১৯৭১ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে) ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথ খুঁজছিল।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে ভারতের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে ভারত বেছে নেয় এক ধরণের ভারসাম্য মূলক ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ।

অস্ত্র ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের একটি বড় উৎস ছিল, বিশেষ করে ভারী শিল্প ও রক্ষামূলক খাতে।

২. ২০২৫ সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি

২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে India ও United States দ্বিতীয় দশকে (১০ বছরের) একটি “ডিফেন্স ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি” (Defence Framework Agreement) সই করেছে।

এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো সামরিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্ব স্থাপন করা — বিশেষ করে ভারতের পরাধীনতা কমিয়ে এনে, প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, রক্ষাকৌশল, তথ্য বিনিময় ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সম্পৃক্ত হওয়া।

তাহলে কেন এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে? কারণ এটি একটি নতুন যুগের অংশীদারিত্ব নির্দেশ করছে যেখানে ভারত একটি নিরিখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এবং একই সঙ্গে বহুপক্ষীয় নিরাপত্তা পরিবেশে (যেমন QUAD) অবস্থান নিয়েছে।

৩. কেন ভারত এই পরিবর্তন করছে?

ভূরাজনৈতিক পরিবর্তন: ১৯৭১ সালের চুক্তির সময় ভারত–চীন ও ভারত–পাকিস্তান উত্তেজনা ছিল সবচেয়ে বেশি। সময়ের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিত বদলেছে — এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন শক্তি সক্রিয়। ভারত তার নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

সামরিক ও প্রযুক্তিগত আধুনিকতা: রক্ষামূলক প্রযুক্তি, যোগাযোগ, মহাকাশ ও সাইবার সেক্টরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের আগ্রহ বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এই দিক থেকে একটি সুযোগ।

বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্ব ও স্বনির্ভরতা: ভারত এখন একাধিক দেশ ও প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে — রাশিয়া বা সোভিয়েত যুগের একাধিকার সম্পর্কের থেকে বেরিয়ে এসেছে। রাশিয়া এখনও গুরুত্বপূর্ণ তবে ভারত চাইছে বিকল্প উৎস ও অংশীদার।

যুক্তরাষ্ট্র–ভারত সম্পর্কের গভীরতা: রক্ষামূলক খাতে, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারত–যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক দ্রুত গভীর হচ্ছে, এবং এই চুক্তি সেই ধারা বলবৎ করছে।

রাশিয়ার পরিবর্তিত অবস্থা: সোভিয়েত ইউনিয়নের পরে রাশিয়ার ভূমিকা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, এবং রুশ রপ্তানির ক্ষেত্রে ও প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

৪. এই পরিবর্তনের অর্থ কী?

ভারত এই চুক্তির মাধ্যমে তার কৌশলগত “স্বাধীনতা” বজায় রেখে একাধিক পথ খোলার চেষ্টা করছে: একদিকে রাশিয়া, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশ।

এটি নির্দেশ করে যে ভারত এখন ভূ-রাজনৈতিক এক-ধরনের “বহু-মুখী অংশীদারিত্ব” গ্রহণ করছে — নির্ভরতা এক দেশ বা ব্লকে সীমাবদ্ধ নয়।

যুক্তরাষ্ট্র–ভারতের এই ১০ বছর মেয়াদী চুক্তি ভবিষ্যতের জন্য দিকনির্দেশ দেবার মতো; শুধুই অস্ত্র কেনা নয়, অংশীদারিত্ব, প্রযুক্তি, কার্যকরতা বাড়ানোর ধারার অংশ।এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের অবস্থান শক্ত করার সম্ভাবনা রাখে — বিশেষ করে চীন ও সাগর-পথ নিরাপত্তা বিষয়ে।

ভারত–রাশিয়া থেকে ভারত–মার্কিন প্রতিরক্ষা অক্ষের এই রূপান্তর আসলে ভারতের ভূরাজনৈতিক অভিযোজনের প্রতিফলন। ভারত এখন একক মিত্রনীতির পরিবর্তে বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের পথে হাঁটছে। এই নীতি ভারতের বৈশ্বিক অবস্থানকে আরও স্বনির্ভর, প্রভাবশালী এবং ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা কাঠামোর কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। তবে ভবিষ্যতে এই ভারসাম্য রক্ষা করাই ভারতের কৌশলগত সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হবে।

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, রয়টার্স